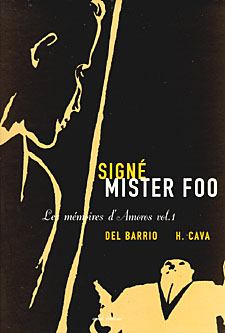

« Signé Mister Foo », le tome 1 des mémoires d'Amoros. Par Felipe H. Cava et Federico Del Barrio. Chez Amok.

Amok ne nous a pas habitués à la publication de séries. Mais cette fois, le choix s'imposait. Car après l'extraordinaire « Berlin 1931 » de H. Cava et Raùl, il était difficile de renoncer à traduire les autres albums du génial scénariste espagnol qu'est Felipe H. Cava (signalons qu'un autre de ses albums est également paru aux éditions Amok, en 95 (« Fenêtres sur l'Occident ») et que Fréon a publié en 99 « Lope de Aguirre, L'expiation », dessiné par Ricard Castells). Les mémoires d'Amoros font donc leur apparition au catalogue et se distinguent d'emblée de ce que l'on appelle communément les séries. Les histoires proposées ont bien une fin à chaque épisode. Ces épisodes sont construits sur un mode somme toute assez classique, celui du récit des souvenirs du « héros », interviewé par une femme dont on ne sait encore rien pour l'instant. Et ce héros, c'est Angel Amoros, journaliste de deuxième rang, comme il se définit lui-même, qui travaille au quotidien La Voz. Par sa ténacité, il va se retrouver un peu trop près de certaines vérités. L'histoire se passe sous la dictature de Primo de Rivera, dans les années vingt, à Madrid. Elle mêle -comme on pouvait s'en douter chez H. Cava- les éléments historiques à la fiction. L'intrigue policière n'est ici qu'un prétexte pour explorer cette période sombre qui précède la fameuse Guerre de 36 d'une petite quinzaine d'années. La toile de fond choisie par le scénariste, ce sont les conséquences de l'abandon de l'ancienne colonie philippine aux américains, une vingtaine d'années plus tôt. C'est forcément passionnant, intelligent, politique. C'est aussi superbement raconté par le dessinateur, Federico Del Barria, dont le trait d'encre de Chine dessine les visages avec une aisance et une fluidité stupéfiantes. Ses cases sont toutes de véritables petits tableaux (je donnerais cher pour avoir une planche originale !), les cadrages sont à la fois simples et magnifiques, les gris traités avec génie et le mélange de l'encre et de l'eau -à la manière d'un Emmanuel Guibert, par exemple- permet de donner une structure étonnante aux matières les plus floues, comme la laine d'un manteau. En un mot, Federico Del Barrio fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle du noir et blanc. Ceux qui ont lu « Relations » et « Simple », deux albums minimalistes parus chez Amok, seront étonnés d'apprendre qu'il s'agit du même dessinateur, caché pour l'occasion sous le pseudo de Silvestre.