|

|

Chris

Lamquet répond aux questions de Thierry Bellefroid pour BD Paradisio

dans le cadre de la série Alvin

Norge, publiée dans la collection Troisième Vague

du Lombard. |

Par

où commencer ? Gilles Roux et Marie Meuse ? Par

où commencer ? Gilles Roux et Marie Meuse ?

Chris Lamquet : Non, on ne va pas

remonter si loin, si ?

Quoi, c'est une page honteuse de ton histoire

?

Chris Lamquet : Non, pas du tout

mais c'est tellement loin.

Spirou ?

Chris Lamquet : C'est un passage

obligé quelque part. Gilles Roux et Marie Meuse, c'est un peu la continuité

de l'époque où j'étais assistant. Même esprit, même univers graphique,

un peu comme un péché de jeunesse, quoi.

Péché de jeunesse. Ce qui veut dire que

tu y vois beaucoup de défauts aujourd'hui ?

Chris Lamquet : Oui, oui, tout à

fait. Au niveau scénario, ça c'est clair que les constructions sont trop

impulsives ; ça manque de rigueur. Il y avait de bonnes idées mais qui

n'ont pas été bien exploitées, je crois. Mais bon, il y a eu 4/5 bouquins,

je crois, la cinquième a été publiée dans Tintin, à la dernière époque

où il s'appelait encore Tintin, voilà, pas de regrets.

Pas de regrets.

Chris

Lamquet : Non, pourquoi en aurais-je ? Mais disons que si l'on

devait reprendre ça en mains maintenant, il y aurait un lifting plus que

radical. Au niveau du graphisme d'abord - ce serait plutôt la part de

Magda. Au niveau de l'univers dans lequel évoluent les personnages, aussi,

qui serait plus contemporain parce qu'il faut bien dire que c'étaient

des aventuriers mais un peu obsolètes dans leur façon de voir la vie,

etc. Et peut-être enfin au niveau du rapport homme-femme, qui était peut-être

une des originalités de la série, mais qui était un peu éludé dans ce

qu'on faisait ; ça c'est vraiment parce que Tintin à l'époque ne voulait

pas que l'on en parle. Il fallait passer ça sous silence et axer sur l'exotisme,

l'aventure, etc. Moi, j'aimerais bien, justement, mettre en scène un couple

d'aventuriers, qui non seulement auraient des Aventures mais aussi des

aventures (personnelles, etc.) qui influeraient sur les Aventures. Cela

pourrait être une démarche intéressante. Chris

Lamquet : Non, pourquoi en aurais-je ? Mais disons que si l'on

devait reprendre ça en mains maintenant, il y aurait un lifting plus que

radical. Au niveau du graphisme d'abord - ce serait plutôt la part de

Magda. Au niveau de l'univers dans lequel évoluent les personnages, aussi,

qui serait plus contemporain parce qu'il faut bien dire que c'étaient

des aventuriers mais un peu obsolètes dans leur façon de voir la vie,

etc. Et peut-être enfin au niveau du rapport homme-femme, qui était peut-être

une des originalités de la série, mais qui était un peu éludé dans ce

qu'on faisait ; ça c'est vraiment parce que Tintin à l'époque ne voulait

pas que l'on en parle. Il fallait passer ça sous silence et axer sur l'exotisme,

l'aventure, etc. Moi, j'aimerais bien, justement, mettre en scène un couple

d'aventuriers, qui non seulement auraient des Aventures mais aussi des

aventures (personnelles, etc.) qui influeraient sur les Aventures. Cela

pourrait être une démarche intéressante.

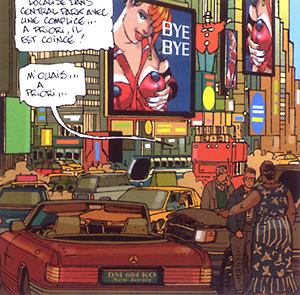

Alors vingt ans ont passé à peu près et

nous voici avec un héros je ne vais pas dire « futuriste » mais « bien

de son temps ». Et c'est peut-être même ce qui correspond le plus - et

ce n'est pas un jugement -- au terme Troisième Vague depuis que la collection

a été lancée.

Chris Lamquet : Oui, c'est peut-être

parce que justement on parle du virtuel, d'Internet, etc. C'est vrai qu'il

y a un aspect « troisième millénaire », qui n'est pas vraiment voulu.

Moi je crois que je suis arrivé dans la Troisième Vague au bon moment,

c'est un coup de chance : ça n'a pas été réfléchi. Il se fait que je correspondais

à l'époque à ce que les éditeurs envisageaient de faire avec la Troisième

Vague. C'est ce qui explique que le sujet a été pris. Maintenant la Troisième

Vague ne va pas être que du modernisme ou des histoires contemporaines.

Ca va aussi être - on le voit avec Capricorne - des univers complètement

différents mais qui auront peut-être effectivement comme fil conducteur

apparent le fait que l'on soit dans le contemporain ou dans le futur.

Pourtant, je crois que le vrai fil conducteur de la collection, c'est

un ton et les sujets abordés qui sont peut-être, eux, effectivement plus

Troisième Vague. Mais je ne connais pas les secrets éditoriaux du Lombard.

Ce

qui m'amuse, en revanche, c'est que tu travailles actuellement sur deux

séries, l'une chez Glénat, le Pithécantrope, et celle-ci au Lombard, Alvin

Norge. L'une tournée résolument vers le passé, qui est le chaînon manquant,

et l'autre résolument vers l'avenir, qui est la société de communication

virtuelle. C'est un pur hasard ? Ou cela répond à une envie d'exotisme

temporel ? Ce

qui m'amuse, en revanche, c'est que tu travailles actuellement sur deux

séries, l'une chez Glénat, le Pithécantrope, et celle-ci au Lombard, Alvin

Norge. L'une tournée résolument vers le passé, qui est le chaînon manquant,

et l'autre résolument vers l'avenir, qui est la société de communication

virtuelle. C'est un pur hasard ? Ou cela répond à une envie d'exotisme

temporel ?

Chris Lamquet : Non, c'est un pur

hasard. Le Pithécantrope, c'est une erreur parce qu'à l'origine, c'est

un scénario que j'avais écrit pour quelqu'un d'autre et il se fait que

cela ne s'est pas fait. J'avais besoin de boulot et, le scénario existant,

je me suis engouffré dedans. Donc je me suis trouvé confronté à un univers

que je ne maîtrisais pas bien, graphiquement en tout cas, parce que c'est

un univers que je n'avais jamais mis en scène. Ce qui m'a le plus plu,

c'est le côté dialogue, côté un peu veau-de-villesque, etc. Là vraiment

je me suis éclaté.

C'est du théâtre.

Chris Lamquet : Oui, complètement.

C'est vraiment conçu comme tel et c'est peut-être là que le bas blesse.

C'est-à-dire que j'ai plus mis l'accent sur l'aspect « Woody Allen »,

des rapports entre les personnages.

Et avec la guenon aussi...

Chris

Lamquet : Oui, c'est carrément loufoque. Mais peut-être trop.

Je crois que les gens qui aiment l'historique sont à priori des gens qui

aiment bien quelque chose de bien planté, de bien défini, d'historique

au sens propre du mot. Là je dois bien reconnaître qu'avec l'Histoire,

j'ai fait le grand écart. Effectivement, on est fin 19ème mais je n'illustre

pas la fin du 19ème dans les Indes néerlandaises, ce n'était pas du tout

mon propos. C'était de montrer justement des gens du Nord qui vivaient

dans un pays tropical entourés d'animaux. C'est un peu ça le principe

de l'orang-outang. Pour moi l'orang-outang, c'est un peu ce personnage

dans la Comedia del Arte, qui est sur le côté de la scène et qui fait

des commentaires sur tout ce qui se passe sur la scène. Lui, il les mime

évidemment, et parfois de façon un peu scabreuse. Enfin tout ça fait que

c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé faire. Mais il faut bien reconnaître

que commercialement ça n'a pas été ça. Chris

Lamquet : Oui, c'est carrément loufoque. Mais peut-être trop.

Je crois que les gens qui aiment l'historique sont à priori des gens qui

aiment bien quelque chose de bien planté, de bien défini, d'historique

au sens propre du mot. Là je dois bien reconnaître qu'avec l'Histoire,

j'ai fait le grand écart. Effectivement, on est fin 19ème mais je n'illustre

pas la fin du 19ème dans les Indes néerlandaises, ce n'était pas du tout

mon propos. C'était de montrer justement des gens du Nord qui vivaient

dans un pays tropical entourés d'animaux. C'est un peu ça le principe

de l'orang-outang. Pour moi l'orang-outang, c'est un peu ce personnage

dans la Comedia del Arte, qui est sur le côté de la scène et qui fait

des commentaires sur tout ce qui se passe sur la scène. Lui, il les mime

évidemment, et parfois de façon un peu scabreuse. Enfin tout ça fait que

c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé faire. Mais il faut bien reconnaître

que commercialement ça n'a pas été ça.

Tu en parles avec une certaine amertume

?

Chris Lamquet : Oui, parce qu'on

y a cru... Editeur, auteur, on y a cru. Au premier album, Jacques Glénat

y croyait vraiment. Parfois, on met ses espoirs dans des choses qui n'aboutissent

pas et ça a été le cas donc moi j'étais partisan de ne même pas faire

le deuxième ; j'étais tellement déçu du « couac » du premier qu'à priori

j'étais partant pour ne pas continuer. J'ai fait le deuxième, je ne pense

pas qu'on ira au-delà. Ou alors le succès de Norge va peut-être entraîner

le reste dans son sillage. On verra bien.

Graphiquement,

c'est quand même ta seule ou ta première BD en couleurs directes, si l'on

peut employer ce terme ici. Graphiquement,

c'est quand même ta seule ou ta première BD en couleurs directes, si l'on

peut employer ce terme ici.

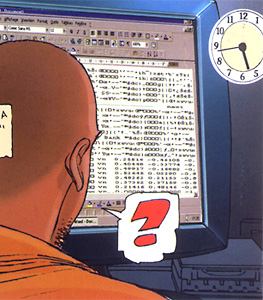

Chris Lamquet : Oui, dans la mesure

où on peut appeler le numérique de la couleur directe. En fait c'est vrai

que la technique de travail a influé sur l'aspect général de l'album.

Dans le cas d'un sujet comme Norge, je crois qu'il est indispensable d'être

en accord entre le fond et la forme. Je veux dire par là que pour traiter

ce sujet-là - le fond - je ne pouvais pas techniquement le traiter de

façon traditionnelle comme je l'ai fait avec le Pithécantrope par exemple.

Je crois que le rendu -la texture comme on dirait en 3D- de l'histoire

n'aurait pas fait passer les images numériques. Or comme tout joue là-dessus,

c'est-à-dire sur cette différence entre la réalité et le numérique, et

sur cette intrusion d'une image numérique dans le quotidien, il fallait

que je passe par le numérique pour le dessin. Une grosse partie du travail

de cet album a été numérisée, travaillée directement à l'écran, on peut

dire en couleurs directes finalement mais j'ai envie de dire plutôt en

pixels directs. D'ailleurs l'histoire devait s'appeler initialement «

Kimberly a de jolis pixels ». Moi j'aimais bien ce titre-là mais les commerciaux

ont trouvé que cela faisait un peu nunuche.

Et, pour revenir au Pithécantrope, tu travaillais

là de manière purement traditionnelle.

Chris Lamquet : Oui, on fait les

planches, on les cliche et on tire des bleus. Donc les couleurs étaient

faites sur bleu.

Mais très exigeantes alors, parce qu'elles

étaient vraiment très soignées.

Chris

Lamquet : Oui, c'est-à-dire que pour le premier, je les ai

faites moi-même, avec parfois une surenchère dans les effets de lumière,

etc. et pour le deuxième, j'avais fait appel à un coloriste. Je trouve

que ça colle bien, c'est-à-dire que si j'avais traité le Pithécantrope

en numérique, la texture n'aurait pas collé. Il y a une saturation dans

les couleurs et une luminosité, dans le numérique, qui ne colle pas au

19ème. Je crois qu'il faut un côté « fait main », un côté « coups de pinceau

». Chris

Lamquet : Oui, c'est-à-dire que pour le premier, je les ai

faites moi-même, avec parfois une surenchère dans les effets de lumière,

etc. et pour le deuxième, j'avais fait appel à un coloriste. Je trouve

que ça colle bien, c'est-à-dire que si j'avais traité le Pithécantrope

en numérique, la texture n'aurait pas collé. Il y a une saturation dans

les couleurs et une luminosité, dans le numérique, qui ne colle pas au

19ème. Je crois qu'il faut un côté « fait main », un côté « coups de pinceau

».

Alors, parlons d'Alvin Norge. Première chose,

est-ce que l'on peut dévoiler le nombre d'épisodes prévus pour le dénouement

de l'affaire ?

Chris Lamquet : On ne peut pas vraiment

parler de cycles. Je crois que l'histoire va continuer tout en ayant comme

à priori que chaque album en soi aura bouclé son contenu. C'est-à-dire

que je ne vais pas faire de suite en deux ou trois volumes. Les sujets

vont être rémanents parce qu'ils vont s'inclure dans le quotidien de Norge

et dans tout ce qui lui arrive mais la volonté n'est pas de faire un cycle

de deux qui traite de ça, un cycle de trois qui traite de ça. Ce sera

plutôt une continuité dans le temps et les sujets vont se télescoper mais

je vais quand même essayer de construire mes albums - en tout cas le deuxième

est construit de cette façon-là - en sorte qu'on puisse les lire sans

faire référence au précédent.

D'où

vient l'idée du scénario ? On a l'impression que tu connais bien ce dont

tu parles. Tu n'es peut-être pas un hacker mais un internaute ou un utilisateur

fervent de l'informatique, non ? D'où

vient l'idée du scénario ? On a l'impression que tu connais bien ce dont

tu parles. Tu n'es peut-être pas un hacker mais un internaute ou un utilisateur

fervent de l'informatique, non ?

Chris Lamquet : De toute façon si

j'étais un hacker, je ne m'en vanterais pas, ça c'est déjà une chose.

L'informatique, ça remonte à quatre ans à la maison. Tout d'un coup cet

objet est apparu dans la pièce mais à l'origine, c'était essentiellement

pour les enfants. Ils jouaient là-dessus. Et puis j'en ai eu besoin pour

des raisons pratiques : il fallait que j'envoie du matériel assez loin

donc j'ai commencé à utiliser la messagerie électronique. Mais de plus

en plus cette machine prenait de l'importance dans ma maison et devenait

un individu à part entière. C'est-à-dire que, que ce soit moi ou mes fils

ou ma femme, nous l'allumions assez instinctivement pour diverses tâches

et cet appareil, qui à priori était un appareil uniquement gadget, a pris

une place en tant qu'outil, en tant que compagnon de jeu, etc. C'est un

sentiment qui m'a un peu troublé au départ. Je me suis dit « Voilà un

engin qui à priori, si on le laisse faire, va nous rendre complètement

dépendants. » Puis j'ai découvert que l'on pouvait y introduire de nouveaux

logiciels, que l'on pouvait faire pas mal de choses au niveau dessin et

là j'ai été piqué au vif. J'ai cherché, effectivement, à me développer,

à comprendre tous ces logiciels, à savoir les maîtriser, etc. Et c'est

devenu, après un certain temps, un outil vraiment indispensable. Le temps

passant, l'idée s'est imposée à moi de mettre en scène un personnage qui,

justement, était confronté perpétuellement à cette machine et à tous ses

pouvoirs, toutes ses possibilités, mais aussi tous ses travers - dans

le cas de Norge, ce serait plutôt tous ses travers.

L'idée

de Norge est venue comme ça, en fait. C'est l'envie de projeter mon sentiment

vis-à-vis de cette machine au travers d'un personnage. Comme j'aime New

York, j'ai décidé que j'allais planter les décors à New York, donc d'en

faire un New Yorkais, ce qui m'a arrangé parce que c'est un personnage

plutôt cool, qui encaisse les choses dans un premier temps de façon relativement

sereine et puis qui cherche quand même à les résoudre. Mais l'informatique

n'est pas chez moi obsessionnelle. Il y a tout simplement un constat qu'à

partir du moment où elle rentre dans une maison, c'est un peu comme la

télévision, ça devient un outil incontournable. Et je fais aussi souvent

ce parallèle de l'apparition de la photographie à l'époque des peintres

du 19ème siècle : au début ça a été un peu marginal et puis, tout doucement,

ce qu'on a cru qui allait supplanter la peinture, finalement, l'a aidée.

Dans le domaine de la BD, c'est un peu le même phénomène : l'ordinateur

a sa place en tant qu'outil. Et, à partir du moment où on utilise cet

outil-là, on raconte des histoires qui utilisent les fonctions de cet

outil. Norge en est une, évidemment. C'est l'aboutissement de tout ça,

c'est cette découverte de la machine en tant qu'outil. C'est l'application

aussi d'un savoir-faire que j'avais acquis en faisant du manga ou de l'animation.

Il y avait cette envie d'utiliser ce « matériau ». L'utiliser au travers

d'une série comme le Pithécantrope était impossible. Il fallait créer

un sujet qui utilise, comme une éponge, toutes ces technologies-là. L'idée

de Norge est venue comme ça, en fait. C'est l'envie de projeter mon sentiment

vis-à-vis de cette machine au travers d'un personnage. Comme j'aime New

York, j'ai décidé que j'allais planter les décors à New York, donc d'en

faire un New Yorkais, ce qui m'a arrangé parce que c'est un personnage

plutôt cool, qui encaisse les choses dans un premier temps de façon relativement

sereine et puis qui cherche quand même à les résoudre. Mais l'informatique

n'est pas chez moi obsessionnelle. Il y a tout simplement un constat qu'à

partir du moment où elle rentre dans une maison, c'est un peu comme la

télévision, ça devient un outil incontournable. Et je fais aussi souvent

ce parallèle de l'apparition de la photographie à l'époque des peintres

du 19ème siècle : au début ça a été un peu marginal et puis, tout doucement,

ce qu'on a cru qui allait supplanter la peinture, finalement, l'a aidée.

Dans le domaine de la BD, c'est un peu le même phénomène : l'ordinateur

a sa place en tant qu'outil. Et, à partir du moment où on utilise cet

outil-là, on raconte des histoires qui utilisent les fonctions de cet

outil. Norge en est une, évidemment. C'est l'aboutissement de tout ça,

c'est cette découverte de la machine en tant qu'outil. C'est l'application

aussi d'un savoir-faire que j'avais acquis en faisant du manga ou de l'animation.

Il y avait cette envie d'utiliser ce « matériau ». L'utiliser au travers

d'une série comme le Pithécantrope était impossible. Il fallait créer

un sujet qui utilise, comme une éponge, toutes ces technologies-là.

On a l'impression qu'au plan scénaristique,

il y a une volonté de rigueur.

Chris

Lamquet : Oui, absolument. Au départ, c'est un story-board,

en fait. C'est une technique que j'utilise depuis maintenant quelques

années. Avant que l'album ne commence à être dessiné, tout le story-board

est fait, ce qui permet, un peu comme un puzzle, de recomposer les scènes,

de mettre certaines scènes plus en avant, de faire un réel travail de

montage avant même d'avoir tourné le film en quelque sorte. Ce qui fait

qu'à partir du moment où le premier coup de crayon est donné, je sais

exactement ce qu'il y à la troisième case de la planche 44. C'est un souci

de construction qui a deux finalités : arriver à caser tout en 46 planches,

ce qui n'est pas évident et, deuxièmement, c'est le souci d'avoir un langage

plus proche du cinéma, parce que j'utilise un outil, l'ordinateur, qui

me rapproche des techniques cinématographiques. On rentre directement

dans l'action, on ne joue pas trop d'histoires parallèles, on met la caméra

au cul du personnage principal et on ne le lâche plus, de façon à ce qu'il

y ait une continuité et une identification permanente dans l'histoire.

Cela revient à éviter de faire ce que je faisais systématiquement avant,

une multitude d'histoires qui finissent par s'entrechoquer et s'entrecouper

; c'est très amusant au niveau construction narrative mais au niveau lecture,

c'est un peu lourd. Pour être simple, en abordant un sujet qui n'est pas

facile à faire passer, j'ai essayé de permettre aux gens qui n'ont jamais

touché un ordinateur de comprendre. Je ne pouvais pas m'embarquer dans

des explications techniques, ça ne servait strictement à rien. Il fallait

que je joue le candide et que je raconte cette histoire comme quelqu'un

qui n'y connaîtrait rien en informatique, d'où la rigueur effectivement. Chris

Lamquet : Oui, absolument. Au départ, c'est un story-board,

en fait. C'est une technique que j'utilise depuis maintenant quelques

années. Avant que l'album ne commence à être dessiné, tout le story-board

est fait, ce qui permet, un peu comme un puzzle, de recomposer les scènes,

de mettre certaines scènes plus en avant, de faire un réel travail de

montage avant même d'avoir tourné le film en quelque sorte. Ce qui fait

qu'à partir du moment où le premier coup de crayon est donné, je sais

exactement ce qu'il y à la troisième case de la planche 44. C'est un souci

de construction qui a deux finalités : arriver à caser tout en 46 planches,

ce qui n'est pas évident et, deuxièmement, c'est le souci d'avoir un langage

plus proche du cinéma, parce que j'utilise un outil, l'ordinateur, qui

me rapproche des techniques cinématographiques. On rentre directement

dans l'action, on ne joue pas trop d'histoires parallèles, on met la caméra

au cul du personnage principal et on ne le lâche plus, de façon à ce qu'il

y ait une continuité et une identification permanente dans l'histoire.

Cela revient à éviter de faire ce que je faisais systématiquement avant,

une multitude d'histoires qui finissent par s'entrechoquer et s'entrecouper

; c'est très amusant au niveau construction narrative mais au niveau lecture,

c'est un peu lourd. Pour être simple, en abordant un sujet qui n'est pas

facile à faire passer, j'ai essayé de permettre aux gens qui n'ont jamais

touché un ordinateur de comprendre. Je ne pouvais pas m'embarquer dans

des explications techniques, ça ne servait strictement à rien. Il fallait

que je joue le candide et que je raconte cette histoire comme quelqu'un

qui n'y connaîtrait rien en informatique, d'où la rigueur effectivement.

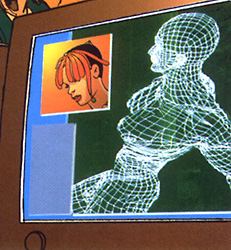

On

a l'impression - on ne connaît pas encore grand chose du dénouement de

l'histoire - que la personnalité du fameux tueur, dont on a découpé le

cerveau en rondelles et mis sur un disque dur, a quelque chose à voir

avec les derniers héros, depuis une dizaine d'années surtout, serial killers,

la vague américaine, le Silence des Agneaux, etc. Tu as été influencé

par toute cette série de héros psychopathes sans avoir voulu en faire

nécessairement une copie ? On

a l'impression - on ne connaît pas encore grand chose du dénouement de

l'histoire - que la personnalité du fameux tueur, dont on a découpé le

cerveau en rondelles et mis sur un disque dur, a quelque chose à voir

avec les derniers héros, depuis une dizaine d'années surtout, serial killers,

la vague américaine, le Silence des Agneaux, etc. Tu as été influencé

par toute cette série de héros psychopathes sans avoir voulu en faire

nécessairement une copie ?

Chris Lamquet : Sûrement, c'est clair.

Influencé par l'actualité d'abord mais aussi et surtout -- je suis assez

américanophile au niveau cinéma -- par toute une série de films ces dernières

années. Je pense à Seven, évidemment, des trucs de ce genre. Et là c'est

vrai que je suis complètement baigné là-dedans. Non seulement parce que

ce sont des films qui m'ont frappé en tant que spectateur mais je me les

suis repassés justement pour comprendre un peu le travail scénaristique

qui est là derrière et qui bien souvent est d'une construction géniale.

C'est vrai qu'il y a une influence directe du cinéma américain. Je ne

le cache pas du tout. A la limite même, je le revendique. Disons que c'est

une BD construite à l'américaine plutôt qu'à la française.

Alors, au niveau du look je suis étonné

parce que c'est le deuxième héros de la collection que je trouve très

looké « années 2000. » Comme Niklos Koda, il y a un travail sur la barbe,

sur la pilosité, il y a le bonnet aussi. C'est une obligation pour entrer

dans la Troisième Vague pour être crédible, pour faire des histoires modernes.

On commence à faire des castings ?

Chris

Lamquet : Oui, ça c'est sûr, on fait des castings. C'est vrai

que quand j'ai créé Norge, plutôt que de me laisser aller à créer un personnage

qui serait vraiment original ou décalé de son temps pour le rendre justement

plus original, j'ai pris le parti-pris de l'archétype, l'archétype toujours

influencé par le cinéma américain. C'est Bruce Willis, le bonnet et la

veste de cuir flottante. Mais c'est vrai que ce sont des images que j'avais

envie de retranscrire et ça m'arrangeait parce que par son look le personnage

donne son comportement : cette attitude qu'il a avec ce bonnet ou ses

mains en poche est aussi parlante que de le faire parler lui-même. Donc

là, on est dans l'image d'Epinal. Et la bande dessinée, c'est ça en fait,

c'est très réducteur, la BD. Il faut dès la première case qu'on ait compris

le personnage. S'il faut commencer psychologiquement à développer comme

j'ai pu le faire dans un bouquin comme l'Amour hologramme chez Casterman

- mais là j'avais la place, j'avais 130 planches - , on en sort pas. Ici,

il faut en 46 planches typer des personnages de façon très simple, mais

efficace au niveau. Norge est typé justement pour qu'on sente le côté

cool, New Yorkais. Olga, la Russe, est typée comme une fille actuelle

avec son nombril à l'air. Ce sont des archétypes, je sais bien, mais c'est

efficace et, à la limite, le fait d'être débarrassé du souci de rendre

crédible le personnage par des tas d'artifices me permet de me défouler

au niveau scénario. Je suis libéré de l'aspect graphique du personnage

et je me défoule dans les dialogues. Donc c'est narrativement beaucoup

plus efficace. C'est vrai que c'est une chose sur laquelle avant j'aurais

crié au scandale mais c'est quand même un confort. A partir du moment

où l'on utilise un archétype de ce type-là, on quand même la vie facilitée. Chris

Lamquet : Oui, ça c'est sûr, on fait des castings. C'est vrai

que quand j'ai créé Norge, plutôt que de me laisser aller à créer un personnage

qui serait vraiment original ou décalé de son temps pour le rendre justement

plus original, j'ai pris le parti-pris de l'archétype, l'archétype toujours

influencé par le cinéma américain. C'est Bruce Willis, le bonnet et la

veste de cuir flottante. Mais c'est vrai que ce sont des images que j'avais

envie de retranscrire et ça m'arrangeait parce que par son look le personnage

donne son comportement : cette attitude qu'il a avec ce bonnet ou ses

mains en poche est aussi parlante que de le faire parler lui-même. Donc

là, on est dans l'image d'Epinal. Et la bande dessinée, c'est ça en fait,

c'est très réducteur, la BD. Il faut dès la première case qu'on ait compris

le personnage. S'il faut commencer psychologiquement à développer comme

j'ai pu le faire dans un bouquin comme l'Amour hologramme chez Casterman

- mais là j'avais la place, j'avais 130 planches - , on en sort pas. Ici,

il faut en 46 planches typer des personnages de façon très simple, mais

efficace au niveau. Norge est typé justement pour qu'on sente le côté

cool, New Yorkais. Olga, la Russe, est typée comme une fille actuelle

avec son nombril à l'air. Ce sont des archétypes, je sais bien, mais c'est

efficace et, à la limite, le fait d'être débarrassé du souci de rendre

crédible le personnage par des tas d'artifices me permet de me défouler

au niveau scénario. Je suis libéré de l'aspect graphique du personnage

et je me défoule dans les dialogues. Donc c'est narrativement beaucoup

plus efficace. C'est vrai que c'est une chose sur laquelle avant j'aurais

crié au scandale mais c'est quand même un confort. A partir du moment

où l'on utilise un archétype de ce type-là, on quand même la vie facilitée.

Puisque Olivier Grenson est là, je vais

me tourner vers lui et lui poser la même question. Olivier, le look, le

casting, c'était important sur Niklos Koda ?

Olivier

Grenson : Ce n'était pas important au départ parce que c'est

venu naturellement. J'ai commencé à dessiner une série de personnages

et je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je ne sais pas comment

expliquer, j'ai fait toute une série de croquis dans un carnet donc il

y a eu une évolution. Au départ il n'avait pas sa petite barbiche et puis,

je voulais lui trouver un signe distinctif, quelque chose qui permette

au public de le reconnaître, même de loin, et l'identifier tout de suite,

un peu comme la houppe de Tintin. Et en même temps, ça correspond au personnage.

Je ne voulais pas qu'il ressemble au traditionnel « espion, costume, cravate

». Comme il a un petit quelque chose en plus au niveau de son rôle et

de sa psychologie, un côté artistique aussi, il a des capacités de magicien,

un petit don de manipulateur, je voulais que cela se ressente au niveau

du look. Olivier

Grenson : Ce n'était pas important au départ parce que c'est

venu naturellement. J'ai commencé à dessiner une série de personnages

et je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je ne sais pas comment

expliquer, j'ai fait toute une série de croquis dans un carnet donc il

y a eu une évolution. Au départ il n'avait pas sa petite barbiche et puis,

je voulais lui trouver un signe distinctif, quelque chose qui permette

au public de le reconnaître, même de loin, et l'identifier tout de suite,

un peu comme la houppe de Tintin. Et en même temps, ça correspond au personnage.

Je ne voulais pas qu'il ressemble au traditionnel « espion, costume, cravate

». Comme il a un petit quelque chose en plus au niveau de son rôle et

de sa psychologie, un côté artistique aussi, il a des capacités de magicien,

un petit don de manipulateur, je voulais que cela se ressente au niveau

du look.

Pour reprendre la même question que celle

que j'ai posée à Chris, il n'y a pas de consigne éditoriale mais c'est

aussi une façon d'être vraiment dans la Troisième Vague, d'avoir des héros

qui fassent moderne.

Olivier Grenson : Non, pas vraiment.

Quand j'ai créé le personnage, je ne savais pas que la Troisième Vague

existait, c'est vraiment indépendant. On a créé Koda mais on ne savait

pas pour qui, on ne savait pas si ça allait être au Lombard ou ailleurs

et il se fait que quand on est arrivé au Lombard, Yves Sente nous a parlé

de son projet de la Troisième Vague et il nous a dit : « Ecoutez, c'est

vraiment génial, ça correspond tout à fait à une politique éditoriale

qu'on voudrait développer. » Donc c'est tout à fait par hasard. Il n'y

a pas d'à priori, ni de calcul.

Merci à tous les deux.

Images Copyrights © Chris Lamquet - Editions du

Lombard 2000

Images Copyrights © Olivier Grenson - Editions du Lombard 2000

|

|

![]()